Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit e. V.

Angelika Hüfner

E-Mail:

www.unesco-berlin.de

Die UNESCO ist die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Ihr gehören derzeit 193 Staaten an. Sitz der UNESCO ist Paris.

Die UNESCO fördert internationale Verständigung und Zusammenarbeit in Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation. Hierdurch trägt sie zur Erhaltung des Friedens und der Sicherheit bei, "…um in der ganzen Welt die Achtung vor Recht und Gerechtigkeit, vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu stärken, die den Völkern der Welt ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder Religion durch die Charta der Vereinten Nationen bestätigt worden sind" (aus Artikel I der UNESCO-Verfassung).

Mehr: www.unesco.org

Das Berliner Komitee

In diesem Rahmen ist das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit e.V. tätig.

Das Berliner Komitee

informiert seine Mitglieder über wichtige Entwicklungen aus dem Aufgabenbereich der UNESCO

gibt den Informationsdienst „BERLIN INFO“ heraus

führt Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen durch

organisiert Exkursionen zu Zielen in Berlin und dessen näherer Umgebung, z. B. zur Lutherstadt Wittenberg, nach Stralsund, Wismar und Görlitz und zu Biosphären-Reservaten in Brandenburg

initiiert Studienreisen zu internationalen Stätten des Weltkulturerbes der UNESCO, z. B. nach Sri Lanka, Portugal, Kuba, Irland, Vietnam, in die Ukraine und in den Iran

führt jährlich in Berlin ein internationales Schülerseminar für UNESCO-Projektschulen durch.

Die Mitglieder des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit e. V. arbeiten ehrenamtlich. Seine Arbeit finanziert das Berliner Komitee durch Beiträge seiner Mitglieder und Förderer sowie durch Zuwendungen öffentlicher Stellen und privater Sponsoren.

Das Berliner Komitee ist als gemeinnützig anerkannt. Beiträge und Spenden sind steuerlich abzugsfähig

Das Faltblatt "Das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit" bietet eine kurz gefasste Übersicht über das Komitee und seine Aufgaben. Die 32seitige Broschüre "UNESCO-Arbeit für Berlin" berichtet ausführlich über seine Entstehung, Geschichte und Tätigkeitsbereiche seit der Gründung im Jahre 1950.

Veranstaltungen

07.08.2024

18:00 UhrVorstandssitzung

Die monatlich stattfindenden Vorstandssitzungen sind offen für alle Mitglieder und Förderer.Nach ... [mehr]Fotoalben

Aktuelle Meldungen

Erfurter Erklärung 2024

Unsere Demokratie gegen ihre Verächter verteidigen! Derzeit geraten Frieden und Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und liberale Demokratien weltweit immer stärker in Bedrängnis. Auch in Deutschland ... [mehr]

UNESCO-Welterbetag

Am 2. Juni 2024 feiern wir den UNESCO-Welterbetag! Unter dem Motto „Vielfalt entdecken und erleben“ werfen wir dann einen Blick auf den Facettenreichtum der 52 Kultur- und Naturstätten in ... [mehr]

Internationaler Tag der biologischen Vielfalt

Seien wir Teil des Plans Da die Weltgemeinschaft dazu aufgerufen ist, unsere Beziehung zur natürlichen Welt zu überprüfen, ist eines sicher: Trotz all unseres technologischen Fortschritts ... [mehr]

Mitgliederversammlung 2024

Die diesjährige Mitgliederversammlung des Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit e.V. findet statt: am Donnerstag, 6. Juni 2024, 18 - 20 Uhr im Martin-Niemöller-Haus, Berlin-Dahlem, Pacelliallee ... [mehr]

Vorstandssitzung

Unmittelbar vor der Mitgliederversammlung findet am Donnerstag, dem 6. Juni 2024, ab 17.00 Uhr die letzte Vorstandssitzung des amtierenden Vorstandes in alter Zusammensetzung statt. Wie immer sind ... [mehr]

23. April UNESCO-Welttag des Buches und des Urheberrechts

„ Wir feiern das Lesen“ Am 23. April begehen Lesebegeisterte in über 100 Ländern den UNESCO-Welttag des Buches und des Urheberrechts. Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken und Schulen laden ... [mehr]

Foto: 23. April UNESCO-Welttag des Buches und des Urheberrechts

22. April 1724: 300 Jahre Immanuel Kant

Im November 2023 tagte die 42. Generalkonferenz der UNESCO in Paris. Vertreterinnen und Vertreter von 194 Mitgliedsstaaten „assoziierten sich mit dem 300. Geburtstag von Immanuel Kant 2024.“ Ist ... [mehr]

Foto: 22. April 1724: 300 Jahre Immanuel Kant

Nachruf Gudrun Kammasch

Mit Bestürzung und Trauer nehmen wir Abschied von unserer Vorsitzenden Prof. Dr. Gudrun Kammasch 1942 – 2024 Wir verlieren mit Gudrun Kammasch eine auf zahlreichen Gebieten tätige, ... [mehr]

8. März Weltfrauentag

(08.03.2024) „Wollen wir das Patriarchat überwinden, müssen Gelder fließen“UN-Generalsekretär Guterres zum WeltfrauentagIn den letzten 50 Jahren wurden im Kampf um die Rechte von Frauen viele Fortschritte ... [mehr]

Foto: 8. März Weltfrauentag

Newsletter März 2024

1. Warnitzer Lesungen Samstag, 9. März 2024, 19.Uhr Vorbereitung auf die Leipziger ... [mehr]

Foto: Newsletter März 2024

Newsletter Februar 2024

1. Denk mal an Berlin e.V.Schmiedevorführung, Freitag, 16. Februar 2024, 15.Uhr, Rixdorfer Schmiede, Richardplatz 28, 12055 Berlin. Diese Veranstaltung kostet 10€ pro Person. Anmeldung bitte ... [mehr]

Berlin Info Nr. 75 ist erschienen

Das BERLIN INFO Nr. 75 (Februar 2024) des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit ist erschienen. Aus dem Inhalt Das neue Jahr 2024 – eine Wundertüte?Bewahrung unseres lebendigen ... [mehr]

Foto: Das neue Berlin Info Nr. 75

Neujahrsbotschaft des Generalsekretärs der Vereinten Nationen

2024 - Jahr des Wiederaufbaus von Vertrauen und der Wiederherstellung der Hoffnung Die Menschheit ist am stärksten, wenn wir zusammenstehen", so der Generalsekretär der Vereinten Nationen in ... [mehr]

Foto: Neujahrsbotschaft des Generalsekretärs der Vereinten Nationen

Immaterielles Kulturerbe der Menschheit

Die Dokumentation des Berlin-Symposions "Immaterielles Kulturerbe: Wissen. Können. Weitergeben." ist erschienen. Am 17. 10. 2023 feierte die „kleine Schwester“ des UNESCO-Welterbes ... [mehr]

Newsletter Dezember 2023

Newsletter Dezember 2023 1. Neues von der Generalkonferenz der UNESCOUNESCO verabschiedet Weltbildungsempfehlung Eine Weiterentwicklung der berühmten -74er Empfehlungen! Die „Empfehlung zur ... [mehr]

Foto: Newsletter Dezember 2023

10. Dezember - Tag der Menschenrechte

Nicht vergessen: Der 10. Dezember ist der „Tag der Menschenrechte“ Wir erinnern uns.10. Dezember 1948 Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen:Allgemeine Erklärung der ... [mehr]

Foto: 10. Dezember - Tag der Menschenrechte

Newsletter November 2023

01.11. 2023, 18 Uhr „Auf dem Weg zum Welterbe“ I 24. Digitaler Dialog Andreas Barz: Schlachtensee | Bogensee – Zwei deutsche Bildungsarchitekturen Teilnahme: Die Veranstaltung ist ... [mehr]

Foto: Foto: Arlett Mattescheck und Thomas Hedrich

Friedensnobelpreis für Narges Mohammadi

Hommage an AktivistinnenUN-Generalsekretär António Guterres nannte die Verleihung des Friedensnobelpreises an Mohammadi in einer Erklärung "eine wichtige Erinnerung daran, dass die Rechte von ... [mehr]

Foto: Copyright VOA

Immaterielles Kulturerbe der Menschheit

Eine Veranstaltung im Jubiläumsjahr 2023 feiert die Bundesrepublik Deutschland das 20jährige Jubiläum der UNESCO-Konvention zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes und das 10jährige ... [mehr]

Foto: Das Logo des UNESCO-Übereinkommens zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes. Es wurde von Dragutin Dado Kovačević aus Kroatien gestaltet.

Welterbe: Jüdisch-Mittelalterliches Erbe in Erfurt von UNESCO ausgezeichnet

Das Jüdisch-Mittelalterliche Erbe in Erfurt gehört seit heute zum Welterbe. Das beschloss das zuständige UNESCO-Komitee soeben auf seiner aktuellen Tagung in Riad, Saudi-Arabien. Die ... [mehr]

Foto: Alte Synagoge Nordfassade c_Pro Denkmal.jpg

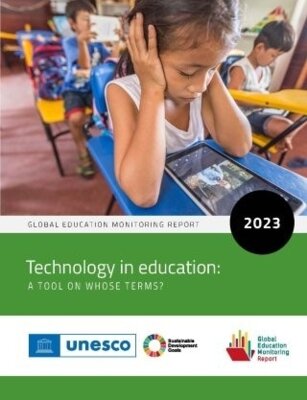

UNESCO legt neuen Weltbildungsbericht vor

Die UNESCO stellte in Uruguays Hauptstadt Montevideo den Weltbildungsbericht 2023 vor. Unter dem Titel „Technologie in der Bildung“ mahnt der Bericht verbindliche Regeln für die Entwicklung ... [mehr]

Foto: UNESCO legt neuen Weltbildungsbericht vor

Verschwörerbude

Es gibt Neuigkeiten zum "Lern- und Gedenkort Annedore und Julius Leber" Die Gründung des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit im Jahre 1950 ist eng verbunden mit Annedore Leber, der Witwe des von ... [mehr]

Foto: Fotos: gedenkort-leber.de

Bildung für den Frieden - UNESCO-Netzwerke stärken heißt Kultur des Friedens stärken

Am 26. Juni 2023 , am Vorabend der diesjährige Mitgliederversammlung, hatte die Deutschen UNESCO-Kommission zu einer öffentlichen Veranstaltung unter dem Titel „Bildung für den Frieden“ ... [mehr]

Internationaler Tag der Genossenschaften - Genossenschaften als Teil des Immateriellen Kulturerbes

In diesem Jahr fällt der „Internationale Tag der Genossenschaften“ / der „United Nations International Day of Cooperatives“ auf den 1. Juli 2023. WIR GRATULIEREN ! 1923 wurde dieser ... [mehr]

USA kehren in UNESCO zurück

Auf einer außerordentlichen Generalkonferenz in Paris hat heute eine große Mehrheit der 193 UNESCO-Mitgliedstaaten dem Wiedereintritt der USA in die Weltorganisation für Bildung, Wissenschaft, ... [mehr]

Foto: USA kehren in UNESCO zurück

Kehren die USA in die UNESCO zurück?

Seit Ende Dezember 2022 wurde in Washington, DC, diskutiert, wann und unter welchen Bedingungen die USA wieder Mitglied der UNESCO werden können. Kürzlich erhielt die Generaldirektorin, Audrey ... [mehr]

Foto: Foto: UNESCO-Lehrstuhl Dresden

Am 4. Juni ist UNESCO-Welterbetag

... dann bieten die 51 Welterbestätten in Deutschland wieder Führungen, Erlebnisaktionen sowie virtuelle Angebote an. Unter dem Motto „Unsere Welt. Unser Erbe. Unsere Verantwortung“ zeigen die ... [mehr]

Ausflug nach Bernau

Ausflug zum UNESCO-Welterbe „Bauhaus in Bernau“ Wer kommt mit? Für den Vorabend des Welterbetages, am Samstag, 3. Juni 2023, plant der Vorstand des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit e.V. ... [mehr]

Foto: Ausflug nach Bernau

3. Mai - Welttag der Pressefreiheit

„Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten ist weltweit auf dem Vormarsch, auch in Deutschland“ 3. Mai - Welttag der Pressefreiheit „Shaping a Future of Rights: Das Recht auf freie ... [mehr]

Foto: 3. Mai - Welttag der Pressefreiheit

NEWSLETTER Mai 2023

Liebe Leserinnen und Leser, im Folgenden finden Sie eine Übersicht über Veranstaltungen im Monat Mai, die vielleicht Ihr Interesse wecken. Viel Spaß und Entdeckerlaune wünscht Angelika Hüfner ... [mehr]

Foto: Foto: Leo Seidel SPSG

Nachlese: Mitgliederversammlung des Berliner Komitees

Für Alle, die dabei waren und für Alle, die nicht dabei sein konnten, sind hier die wichtigsten Ergebnisse der Mitgliederversammlung vom 13. März 2023 kurz zusammengefasst: Zur Entwicklung der ... [mehr]

Internationaler Weltfrauentag

Anlässlich des Weltfrauentages sendete Antonio Guterres eine deutliche Botschaft an die Welt. In seiner Rede zur Eröffnung der 67. Sitzung der UN-Frauenrechtskommission. Er beklagte massive ... [mehr]

BERLIN INFO Nr. 74 ist erschienen

Das BERLIN INFO Nr. 74 (Februar 2023) des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit ist erschienen. Aus dem Inhalt: Einladung zur Mitgliederversammlung Young Climate Action for World ... [mehr]

Foto: BERLIN INFO Nr. 74 ist erschienen

Wir gratulieren: Angela Merkel erhält UNESCO-Friedenspreis

Jury würdigt Aufnahme von Geflüchteten 2015 Die UNESCO hat Angela Merkel mit dem Félix-Houphouët-Boigny-Preis ausgezeichnet. Die Altbundeskanzlerin erhielt den Friedenspreis der ... [mehr]

Our Vision / Unsere Vision

Since wars begin in the minds of men and women, it is in the minds of men and women that peace must be built. UNESCO uses education, science, culture, communication and information to foster ... [mehr]

Neujahrsschreiben der Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission

- gekürzte Fassung - Liebe Mitglieder der Deutschen UNESCO-Kommission und unserer Gremien, liebe Partnerinnen und Partner aus den UNESCO-Netzwerken, für das neue Jahr 2023 ... [mehr]

24 JANUARY - INTERNATIONAL DAY OF EDUCATION

"In Menschen investieren, Bildung priorisieren" (Motto des fünften Internationalen Tags der Bildung) Zum Hintergrund Am 3. Dezember 2018 hatte die UN-Generalversammlung den 24. Januar zum ... [mehr]

Day of Education

U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S DER GENERALSEKRETÄR Botschaft zum Internationalen Tag der Bildung New York, 24. Januar 2023 Bildung ist ein grundlegendes Menschenrecht. ... [mehr]

Botschaft zum Schutz der Menschenrechte

Der internationale Tag der Menschenrechte ist vorüber, die Situation ist nach wie vor prekär (Eine Botschaft des Generalsekretärs der Vereinten Nationen) Die Welt steht vor nie dagewesenen und ... [mehr]

Frauen - Leben - Freiheit

Der Kampf um Menschenrechte im Iran Angestoßen durch den Tod der 22-Jährigen Jina Mahsa Amini, gehen im Iran seit Mitte September hunderttausende Frauen und Männer auf die Straße. Die Proteste ... [mehr]

Foto: Frauen - Leben - Freiheit

#StandUp4HumanRights.

Starke Frauen kämpfen für ihre Rechte: im Iran, in Russland und Weißrussland. Heute erinnern wir an die vielen Frauen und Mädchen in Afghanistan, deren Recht auf Bildung, Gleichheit und Freiheit ... [mehr]

Artikel 3: Recht auf Leben und Freiheit

Femizide: Die Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind Jedes Jahr werden in Deutschland mehr als 100 Frauen ermordet, von ihren Partnern oder Ex-Partnern. Aus polizeilichen Statistiken ist zu ... [mehr]

BERLIN INFO Nr. 73 ist erschienen

Das BERLIN INFO Nr. 73 (Dezember 2022) des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit ist erschienen. Aus dem Inhalt: Blick in die Zukunft Adieu Welterbejahr 2022 Erster "Tag der ... [mehr]

Foto: BERLIN INFO Nr. 73 ist erschienen

Verzeichnis der UNESCO-Clubs

Die UNESCO hat im Oktober 2022 ein aktualisiertes weltweites Verzeichnis der UNESCO-Clubs veröffentlicht. [mehr]

Buchpräsentation und Diskussionsrunde „50 Jahre Welterbekonvention – Gemeinsame Verantwortung, Konflikt & Versöhnung“.

50 Years World Heritage Convention: Times of Peace, Conflict and War The Conference The conference takes place on Friday the 4th of November 2022 in the Federal Foreign Office in Berlin and online ... [mehr]

Virtueller Besuch in einem Bioenergiedorf

Wir sind eingeladen zum einem virtuellen Besuch des Bioenergiedorfs Bollewick in Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag, dem 6. Oktober 2022 von 18:00 bis 19:30 Uhr. Die Folgen der ... [mehr]

Zurück aus der Sommerpause

Die Sommerpause neigt sich dem Ende zu. Gerne informieren wir Sie über die nächsten Veranstaltungen und laden herzlich ein: 10. / 11. September 2022 Das erste Großereignis im September ist ... [mehr]

Tag des offenen Denkmals: 10.-11. September 2022

Zum "Tag des offenen Denkmals" bietet das Landesdenkmalamt Berlin am 10. und 11. September 2022 eine Reihe von Veranstaltungen an. Sie stehen unter dem Motto:"Spurensuche. Unterwegs mit der ... [mehr]

Unser Programm zum Welterbejahr 2022

Auch in der zweiten Jahreshälfte bleibt das Jubiläum der Welterbekonvention aktuell: 50 Jahre Welterbekonvention. Dieses Jubiläum haben Mitglieder des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit zum ... [mehr]

25. Juni 2022: Landpartie zum Naturerbe Grumsiner Forst

Am Jahrestag der Urkundenübergabe „Alte Buchenwälder “, sind Mitglieder und Freunde des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit e.V. herzlich eingeladen, diesen Tag mitzuerleben und ... [mehr]

Foto: 25. Juni 2022: Landpartie zum Naturerbe Grumsiner Forst

Virtueller Rundgang durch das Welterbe in der Metropolregion Berlin-Brandenburg

"Welterbe - ganz nah" war das Motto eines Videoclips des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit, gedacht als regionaler Beitrag zum Jubiläumsjahr der UNESCO-Welterbekonvention. Der Darstellung des ... [mehr]

Foto: Welterbe in der Metropolregion Berlin und Brandenburg

BERLIN INFO Nr. 72 ist erschienen

Das BERLIN INFO Nr. 72 (Juni 2022) des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit ist erschienen. Aus dem Inhalt: Einladung zur Mitgliederversammlung Das Welterbejahr 2022 Ein Besuch in ... [mehr]

Foto: BERLIN INFO 72

70 Jahre Deutschland in der UNESCO

(01.06.2022) Anlässlich der 70jährigen Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland in der UNESCO veranstaltete das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit am 11. Juli 2021 eine festliche Online-Matinée zum ... [mehr]

Foto: 70 Jahre Deutschland in der UNESCO

Denk mal!

Unsere Frage lautet: Wann wird daran erinnert, an Denkmäler, an ihren Schutz und ihre Pflege? Die Antwort lautet: In Deutschland mindestens dreimal jährlich, im April, Juni und September. Aber es ... [mehr]

Bürger helfen Bürgern. Berliner unterstützen Ausbildung in Kamerun

(15.04.2022) Die Vorgeschichte Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich ein Berliner Freundeskreis für junge Menschen in Bansoa, einer dörflichen Region im Grasland von Kamerun. Anfangs ging es darum, ... [mehr]

Foto: Feierliche Übergabe der Abschlusszeugnisse im Frühjahr 2021

World Engineering Day for Sustainable Development - 4. März 2022

(03.03.2022) Der UNESCO Welttag des Ingenieurwesens für nachhaltige Entwicklung wird bereits zum dritten Mal gefeiert, um die Leistungen von Ingenieur*innen hervorzuheben und die Notwendigkeit dieses Berufs zu ... [mehr]

Foto: World Engineering Day for Sustainable Development - 4. März 2022

Deutsche UNESCO-Kommission verurteilt Angriff auf die Ukraine

(26.02.2022) In der Erklärung ihres Generalsekretärs vom 24. Februar 2022 verurteilt die Deutsche UNESCO-Kommission den Angriff auf die Ukraine. Pressemitteilung der Deutschen UNESCO-Kommission und ... [mehr]

Foto: Logo der Deutschen UNESCO-Kommission

Weltbildungsbericht der UNESCO in Deutschland vorgestellt

(15.02.2022) Heute haben das Auswärtige Amt, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und die Deutsche UNESCO-Kommission die ... [mehr]

Foto: Weltbildungsbericht Kurzfassung deutsch

27. Januar 2022 - Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust

(26.01.2022) Jedes Jahr um den 27. Januar herum würdigt die UNESCO das Gedenken an die Opfer des Holocaust und bekräftigt ihr unerschütterliches Engagement gegen Antisemitismus, Rassismus und andere Formen der ... [mehr]

Foto: 27. Januar 2022 - Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust

Internationaler Tag der Bildung 2022

(19.01.2022) Am 24. Januar 2022 feiern wir den vierten Internationalen Tag der Bildung unter dem Motto "Changing Course, Transforming Education". Ziel der UNESCO ist es, an diesem internationalen Tag ein Zeichen ... [mehr]

Hinter den Kulissen von Paris

(21.12.2021) Im neuen Jahr wird die Initiative: „Wir laden zum Gespräch“ wieder aufgegriffen, zunächst digital. Wir freuen uns, Sie bereits für Donnerstag, den 6. Januar 2022, um 18 Uhr, zur ... [mehr]

Foto: Dr. Michael Worbs

Allen Mitgliedern und Freunden Frohe Festtage

(18.12.2021) Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit wunderschöne Fest- und Feiertage! [mehr]

Foto: Frohe Festtage!

10. Dezember 2021 – 73 Jahre Menschenrechtserklärung

Ein neues Menschenrecht bahnt sich seinen Weg Dass auch das Menschenrecht auf eine saubere und gesunde, eine nachhaltige Umwelt ein Menschenrecht ist – dies erklärte der Menschenrechtsrat in ... [mehr]

Die etwas andere Mitgliederversammlung - Rückblick und Ausblick -

(18.10.2021) Zur diesjährigen Mitgliederversammlung am 1. September 2021 waren wir zu Gast im Anti-Kriegs-Museum im Wedding. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten, insbesondere durch die nachfolgende ... [mehr]

Foto: Dieses Bild gehört zu den Gewinnern des Käthe-Kollwitz-Preises

Human Rights Film Festival Berlin 2021

(16.09.2021) Vom 16. - 25. September findet das diesjährige "Human Rights Film Festival Berlin" statt, in den Kinos Sputnik am Südstern in der Hasenheide Moviemento am Kottbusser Damm in Kreuzberg ACUDkino ... [mehr]

Foto: Human Rights Film Festival Berlin 2021

1. September Anti-Kriegs-Tag: Building peace in the minds of men and women

Vor70 Jahren wurde die Bundesrepublik Deutschland in die UNESCO aufgenommen, ein erster Schritt zur Rückkehr in die internationale Staatengemeinschaft. In Anerkennung der Grundsätze der UNESCO, ... [mehr]

Foto: Skulptur "Broken Rifle" gegenüber dem Anti-Kriegs-Museum

BERLIN INFO Nr. 71 ist erschienen

(14.08.2021) Das BERLIN INFO Nr. 71 (August 2021) des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit ist erschienen. Aus dem Inhalt: Einladung zur Mitgliederversammlung Der 1. September: ... [mehr]

Foto: BERLIN INFO Nr. 71

Einladung: 70 Jahre Mitgliedschaft in der UNESCO. Online-Matinée am 11. Juli 2021, 11 Uhr

Bereits am 11. Juli 1951 wurde die Bundesrepublik Deutschland Mitglied der UNESCO. Dies wollen wir bei einer kleinen Festveranstaltung zusammen feiern. Dem Anliegen der Gründung der UNESCO „Friede ... [mehr]

Der Welterbetag 2021

(29.05.2021) Zur Geschichte: 2005 haben die Deutsche UNESCO-Kommission und der Verein UNESCO-Welterbestätten Deutschland den Welterbetag ins Leben gerufen. Dieser Aktionstag findet seitdem bundesweit immer am ... [mehr]

Foto: Der Welterbetag 2021

23. April 2021 - UNESCO-Welttag des Buches und des Urheberrechts / World Book and Copyright Day

(17.04.2021) Seit 1995 begehen Lesebegeisterte in über 100 Ländern den Welttag für das Lesen, für Bücher und die Rechte der Autorinnen und Autoren. Inspiriert von dem katalanischen Brauch, zum Namenstag des ... [mehr]

Foto: 23. April 2021 - UNESCO-Welttag des Buches und des Urheberrechts / World Book and Copyright Day

BERLIN INFO Nr. 70 ist erschienen

(16.04.2021) Das BERLIN INFO Nr. 70 (April 2021) des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit ist erschienen. Aus dem Inhalt: 2020: Was für ein Jahr! 2021: Was steht an? Alle Termine auf einen ... [mehr]

Foto: BERLIN INFO 70

21. März – Internationaler Nowruz-Tag

Im Jahre 2009 wurde Nowruz in die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen. Im Jahre 2010 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 21. ... [mehr]

Foto: Persepolis: Relief zur Tradition des Neujahrsfestes

8. März 2021 – 100 Jahre und nur wenig weiter?

Der Internationale Frauentag – im Jahre 1921 auf einer Konferenz in Moskau ausgerufen – wird 100 Jahre alt. Gibt es gute Gründe zum Feiern? Der Frauentag und die Vereinten Nationen Erst im ... [mehr]

Foto: 8. März 2021 – 100 Jahre und nur wenig weiter?

World Engineering Day for Sustainable Development – 4. März 2021

Der Internationale Tag des Ingenieurwesens für nachhaltige Entwicklung wurde auf der 40. Generalkonferenz von der UNESCO im Jahr 2019 ausgerufen. Seit 2020 wird er weltweit am 4. März eines jeden ... [mehr]

Foto: Logo des World Engineering Day

27. Januar: Internationaler Holocaust-Gedenktag

Der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust wurde im Jahr 2005 von den Vereinten Nationen zum Gedenken an den Holocaust und den 60. Jahrestag der Befreiung des ... [mehr]

Foto: 27. Januar: Internationaler Holocaust-Gedenktag

24. Januar - International Day of Education

‘Recover and Revitalize Education for the COVID-19 Generation’. Bildung für die COVID-19-Generation wieder ermöglichen und neu beleben Unter diesem Motto steht der dritte „Internationale ... [mehr]

10. Dezember - Tag der Menschenrechte

(09.12.2020) Eigentlich ist jeder Tag ein „Tag der Menschenrechte“. Der 10. Dezember 1948 aber war der Tag, an dem die Vollversammlung der Vereinten Nationen nach zähen Verhandlungen endlich die ... [mehr]

DUK sucht Mitglieder für das „Junge Forum“

Die Deutsche UNESCO-Kommission (DUK) lädt junge Menschen ein, sich in ihrem „Jungen Forum“ zu engagieren. Bis zum 15. Februar 2021 können sich Menschen im Alter von 16 bis 27 Jahren bewerben, ... [mehr]

Foto: Deutsche UNESCO-Kommission

Wir gratulieren unseren Mitgliedern

(16.11.2020) Am 13. November 2020 fand in der Zeit von 13.00 - 18.00 Uhr die 80. Mitgliederversammlung der Deutschen UNESCO-Kommission statt, Corona bedingt als Videokonferenz. Zu Mitgliedern der Deutschen ... [mehr]

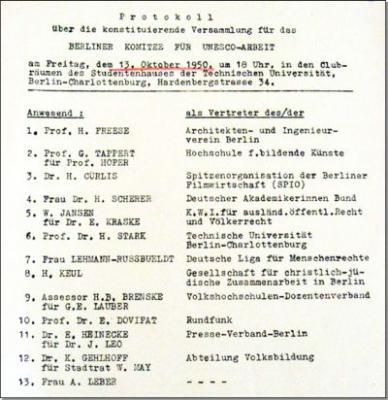

70 Jahre UNESCO-Arbeit in Berlin – 1950 bis 2020

(17.10.2020) Die Präsentation der Festschrift im Rahmen einer kleinen Feier Am Abend des 13. Oktober 2020, dem 70. Geburtstag des Berliner Komitees, war es so weit. Wir konnten den Geburtstag und die Herausgabe ... [mehr]

Foto: Die Festschrift

Die Festschrift zum Geburtstag erscheint

(02.10.2020) Vor 70 Jahren, am 13. Oktober 1950, wurde das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit gegründet. Aus bekannten Gründen mussten die geplanten Feierlichkeiten an der TU Berlin leider abgesagt ... [mehr]

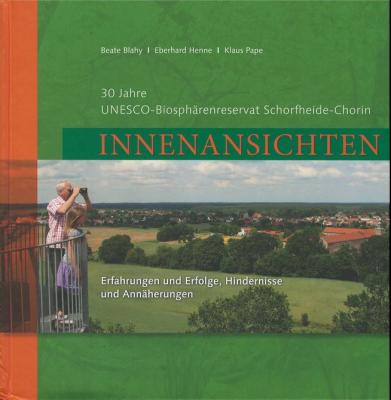

"Innenansichten" eines Biosphären-Reservats

(01.10.2020) Im September 2020 konnte das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin seinen 30. Geburtstag feiern. Leider nicht als „Bürgerfest“ – auch hier hat das Virus zugeschlagen – sondern nur in ... [mehr]

Foto: "Innenansichten" eines Biosphären-Reservats

21. September: Weltfriedenstag der UN

(20.09.2020) Die Generalversammlungen der Vereinten Nationen finden turnusgemäß im September statt. Am 21. September 1981 hatte die Generalversammlung verkündet: „Dieser Tag soll offiziell benannt und ... [mehr]

Foto: UN Peace Day

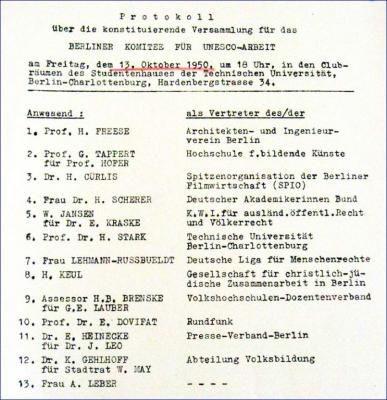

70 Jahre UNESCO-Arbeit in Berlin

(09.09.2020) Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer, am Freitag, den 13. Oktober 1950, wurde das Protokoll über die konstituierende Versammlung für das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit in den Clubräumen ... [mehr]

Foto: Auszug aus dem Gründungsprotokoll

The World in 2030

(07.07.2020) Wer macht mit? Die UNESCO-Initiative „Futures of Education: Learning to become” nimmt konkrete Formen an. Auf der Website der Deutschen UNESCO-Kommission ... [mehr]

Foto: The World in 2030

Digitaler UNESCO-Welterbetag

Am 7. Juni 2020 laden die UNESCO-Welterbestätten in Deutschland zum UNESCO-Welterbetag ein. Die Deutsche UNESCO-Kommission und der Verein UNESCO-Welterbestätten Deutschland haben mit der neuen ... [mehr]

Foto: UNESCO-Welterbetag

Menschen für Menschenrechte

(21.04.2020) Die Hochschulgruppe des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit lädt ein zu einem Online-Diskussionsabend: MENSCHEN FÜR MENSCHENRECHTE am 27.04.2020 um 19.00 Uhr Die Allgemeine Erklärung der ... [mehr]

Mitgliederversammlung 2020

(04.04.2020) Die diesjährige Mitgliederversammlung des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit konnte noch vor dem durch die Corona-Krise herbeigeführten Stillstand des öffentlichen Lebens stattfinden, am ... [mehr]

Die Hochschulgruppe braucht Dich!

Einladung zum Mitmachen Aus dem Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit heraus hat sich eine sehr aktive Hochschulgruppe entwickelt. Sie trifft sich regelmäßig an jedem 3. Montag im Monat in ... [mehr]

Foto: Hochschulgruppe im Januar 2020

(Abgesagt) Mit dem Fahrrad durchs Welterbe

(03.03.2020) In der Reihe "Wir laden zum Gespräch" werden Alexander Hüfner und Nadine Hüfner- Pahling über ihre Reise durch Israel und die palästinensischen Gebiete berichten. Wann? Mittwoch,18. März ... [mehr]

Foto: Mit dem Rad durchs Welterbe

BERLIN INFO Nr. 69 ist erschienen

(05.02.2020) Das BERLIN INFO Nr. 69 (Februar 2020) des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit ist erschienen. Aus dem Inhalt: Einladung zur Mitgliederversammlung Frieden braucht Partner Inklusion in ... [mehr]

Foto: BERLIN INFO Nr. 69 ist erschienen

Internationaler Tag zum Gedenken an die Opfer des Holocaust

Erziehung nach Auschwitz „Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung.“ (Theodor W. Adorno 1966). Am 27. Januar ist Internationaler Holocaust- Gedenktag ... [mehr]

Die Hochschulgruppe des Berliner Komitees lädt ein

(15.01.2020) #strongerUNited: Deutschland im VN-Sicherheitsrat 21. - 30.01.2020 FUN Day – Die Vereinten Nationen an der Freien Universität Berlin 21.01.2020, 14-18 Uhr, Henry-Ford-Bau, Senatssaal Teil 1: ... [mehr]

Das Recht, ein Mensch zu sein

(10.12.2019) Es ist insgesamt keine gute Zeit für die Verteidigung der Menschenrechte. Die Liste der Menschenrechtsverletzungen und der Menschenrechtsverletzer ist lang und sie wird seit Inkrafttreten der 30 ... [mehr]

Schülerseminar der Berliner UNESCO-Projektschulen

(01.12.2019) Das 47. Schülerseminar der Berliner UNESCO-Projektschulen findet statt vom 1. bis 6. Dezember 2019. [mehr]

Tagung der UNESCO-Projektschulen zum Thema "Bildung für nachhaltige Entwicklung"

(05.11.2019) Am 4. und 5. November kamen die UNESCO-Projektschulen im Auswärtigen Amt in Berlin zur Tagung „Bildung ganzheitlich denken: Der Whole-School-Approach als Ressource zur Umsetzung des SDG 4 an ... [mehr]

Foto: Die UNESCO-Projektschulen im Auswärtigen Amt. © Deutsche UNESCO-Kommission

BERLIN INFO Nr. 68 ist erschienen

(01.11.2019) Das BERLIN INFO Nr. 68 (November 2019) des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit ist erschienen. Aus dem Inhalt: Editorial Wir laden zum Gespräch Futures of Education Global Initiative ... [mehr]

Foto: BERLIN INFO Nr. 68 ist erschienen

Kultusministerkonferenz bekräftigt ihren Einsatzfür die Ziele der Agenda "Bildung 2030" der Vereinten Nationen

Im Rahmen der Sitzung der Kultusministerkonferenz (KMK) am 17. und 18. Oktober in Berlin haben die Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder eine gemeinsame Erklärung zur Agenda Bildung ... [mehr]

Wir laden zum Gespräch

(11.10.2019) Aktualisierte Fassung . Bitte merken Sie schon jetzt die ersten Termine in Ihrem Kalender vor. Sie werden zu diesen und zu weiteren geplanten Veranstaltungen jeweils gesonderte Einladungen ... [mehr]

Auf zur Landpartie

(10.10.2019) Aktualisierte Fassung: Wie Sie wissen, sind wir ein kleiner, aber feiner Verein, der seine Kräfte einteilen muss. Landpartien erfordern viel Vorbereitungszeit und Organisation vor Ort, was wir in ... [mehr]

Carsten-Niebuhr-Preis an Prof. Dr. Walter Sommerfeld

(17.06.2019) Als „hochgeachteten Bewahrer der Kulturschätze Mesopotamiens“ ehrte die Deutsch-Arabische Gesellschaft am 29. Mai 2019 den Orientwissenschaftler Walter Sommerfeld. Fünf ... [mehr]

Foto: Preisträger Prof. Dr. Walter Sommerfeld mit Dr. Michael Lüders und Prof. Dr. Hermann Parzinger. Foto: Deutsch-Arabische Gesellschaft

„Menschen für Menschenrechte“

(29.05.2019) Eine Ausstellung der Hochschulgruppe des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit - Einladung für den 24. Juni 2019 Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist nun schon über 70 Jahre alt. ... [mehr]

Foto: Poster für die Ausstellung. Foto: Nadine Marcinczik

Beispielloser Verlust von Naturerbe und natürlicher Vielfalt

(15.05.2019) Am 6. Mai 2019 wurde der Weltbericht des Weltbiodiversitätsrats (IPBES) zu Artenvielfalt und Ökosystemen am UNESCO-Hauptsitz in Paris vorgestellt. Die Autoren des Berichts warnen: Rund eine Million ... [mehr]

Foto: Logo der "Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services" (IPBES)

Welttag des Buches - Wir feiern das Lesen

(12.04.2019) Am 23. April 2019 ist es wieder so weit: Weltweit feiern Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte am UNESCO-Welttag des Buches ein großes Lese-Fest. Eine regionale ... [mehr]

Goldene UNESCO-Nadel verliehen

(21.03.2019) Auf der Mitgliederversammlung am 11. März 2019 hat die Vorsitzende des Berliner Komitees, Frau Prof. Dr. Gudrun Kammasch, an zwei Persönllichkeiten die Goldene UNESCO-Nadel verliehen: an das ... [mehr]

Foto: Prof. Dr. Jörg Haspel, Prof. Dr. Gudrun Kammasch, Prof. Dr. Klaus Hüfner

70 Jahre "Allgemeine Erklärung der Menschenrechte"

(14.03.2019) Anlässlich des 70. Jahrestages der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte führte das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit e.V. in Zusammenarbeit mit den UNESCO -Projektschulen Berlins sowie der ... [mehr]

Foto: Dokumentation "Das Recht ein Mensch zu sein"

8. März - Internationaler Frauentag

(27.02.2019) ACHTUNG! Der Internationale Frauentag ist kein sozialistischer Muttertag und Nelken allein werden diesem Tag in keinster Weise gerecht. Sein vollständiger Titel lautet: Tag der Vereinten Nationen ... [mehr]

Foto: Plakat zum Wahlrecht der Frauen (1914)

Welttag der Poesie

(26.02.2019) Am 21. März wird zum 20. Mal der UNESCO-Welttag der Poesie gefeiert. Autorinnen und Autoren aus dem Jemen, dem Irak, Israel, Norwegen und Deutschland lesen in der Stiftung Brandenburger Tor ihre ... [mehr]

BERLIN INFO Nr. 67 erschienen

(22.02.2019) Das BERLIN INFO Nr. 67 (Februar 2019) des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit ist erschienen. Aus dem Inhalt: Einladung zur Mitgliederversammlung Haben die UNESCO-Clubs eine ... [mehr]

Foto: BERLIN INFO Nr. 67 erschienen

Annedore Leber : Vortrag am 3.3.2019

(05.02.2019) Im Rahmen einer Ausstellung des Frauenmuseums Berlin e.V. und in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis des Willy-Brandt-Hauses e.V. findet eine Veranstaltung in Erinnerung an Annedore Leber statt. ... [mehr]

Internationaler Tag der Bildung

Dieser Tag ist neu. Am 3. Dezember 2018 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 24. Januar zum „Internationalen Tag der Bildung“ erklärt. Die Resolution A/RES/73/25 steht in ... [mehr]

"Das Recht ein Mensch zu sein."

Eine Veranstaltung zum 70. Jahrestag der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ am Montag, 10. Dezember 2018, 18:30 bis 20:30 Uhr im Hause des Sekretariats der Kultusministerkonferenz, ... [mehr]

Mitmach - Aktion zum Tag der Menschenrechte

Zum 70. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte laden wir ein zu einer morgendlichen Aktion am U-Bahnhof Westhafen, dem "Bahnhof der Menschenrechte". In der Zeit von 7.00 - 10.00 ... [mehr]

Internationale Präsentation des Weltbildungsberichts

(09.11.2018) „Migration, Flucht und Bildung – Brücken bauen statt Mauern“ so lautet der Titel des am 20. November 2018 im Weltsaal des Auswärtigen Amts in Berlin vorgestellte Weltbildungsbericht 2019. ... [mehr]

Spaziergang durch das Welterbe

(17.10.2018) Gekrönt von sommerlichem Herbstwetter war der “Spaziergang durch das Welterbe” unter kundiger Führung unserer Welterbereferentin Frau Dr. Ramona Dornbusch ein voller Erfolg Gemeinsam mit ... [mehr]

Foto: Spaziergang durch das Welterbe Glienicke

Zur Diskussion: Wohin steuert die UNESCO?

(29.09.2018) "Wohin steuert die UNESCO?" – so lautete der Titel einer Veranstaltung, die am 13. Dezember 2017 im Senatssaal der Humboldt-Universität unter Mitwirkung des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit e. ... [mehr]

Planungsgruppe "Frieden und Menschenrechte" gegründet

(20.08.2018) Die Broschüre zur "Kultur des Friedens" ist seit Februar 2017 auf Deutsch und nun auch auf Englisch erschienen. Leider ist sie jedoch noch nicht weit genug verbreitet, gleichwohl dieses Werk in zwei ... [mehr]

Bahnhof der Menschenrechte

(19.08.2018) Der U-Bahnhof Westhafen liegt im Berliner Ortsteil Moabit im Bezirk Mitte, unweit des Westhafens. Erbaut vom Berliner Architekten Bruno Grimmek, wurde er am 28. August 1961 eröffnet. Entscheidend ... [mehr]

BERLIN INFO Nr. 66 erschienen

(10.08.2018) Das BERLIN INFO Nr. 66 (August 2018) des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit ist erschienen. Aus dem Inhalt: ▪ Besuch in Görlitz ▪ Biodiversität erlebbar machen ▪ Ein ... [mehr]

Foto: BERLIN INFO Nr. 66 erschienen

Besuch in Görlitz

(10.04.2018) Das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit lädt ein zu einem zweitägigen Besuch von Görlitz. Im II. Weltkrieg wurde die Stadt von der Zerstörung verschont. Sie begeistert mit ihrem ... [mehr]

Foto: Blick auf die Pfarrkirche St. Peter und Paul („Peterskirche“) - Von Südstädter - Eigenes Werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10558620

Arbeitskreis "World Heritage Education" in Stuttgart

(04.03.2018) Zum neunten Mal tagte im Februar 2018 der Arbeitskreis „World Heritage Education“, diesmal in Stuttgart. Unter dem Titel „Sharing Heritage – vom geteilten Vertrauen zur geteilten ... [mehr]

Glyphosat und nachhaltige Entwicklung

(20.02.2018) Ziel 15 der UN-Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung lautet: Nachhaltige Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, ... [mehr]

Foto: Sustainable Development Goal 15: Land-Ökosysteme schützen

BERLIN INFO Nr. 65 erschienen

(16.02.2018) Das BERLIN INFO Nr. 65 (Februar 2018) des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit ist erschienen. Aus dem Inhalt: ▪ Einladung zur Mitgliederversammlung ▪ Koordination der ... [mehr]

Foto: BERLIN INFO Nr. 65 erschienen

Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust

(20.01.2018) Das international gemeinsame Thema lautet auch in diesem Jahr : “Holocaust Remembrance and Education: Our Shared Responsibility”. Zur Geschichte: Am 27. Januar 1945 wurden die ... [mehr]

Käthe Kollwitz – Ausblick auf 2018

(22.12.2017) „Aber einmal wird ein neues Ideal entstehen, und es wird mit allem Krieg zu Ende sein. (…) Man wird hart dafür arbeiten müssen, aber man wird es erreichen.“ Käthe Kollwitz, kurz vor ihrem ... [mehr]

Foto: Preisverleihung am 8. Juli 2017

BERLIN INFO Nr. 64 erschienen

(15.12.2017) Das BERLIN INFO Nr. 64 (Dezember 2017) des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit ist erschienen. Aus dem Inhalt: Editorial: Schöne Bescherung Alte oder neue UNESCO? ... [mehr]

Foto: BERLIN INFO Nr. 64 erschienen

Audrey Azoulay ist neue UNESCO-Generaldirektorin

(10.11.2017) Die Französin Audrey Azoulay ist neue Generaldirektorin der UNESCO. Der Exekutivrat der UNESCO hatte Azoulay für dieses Amt nominiert. Die UNESCO-Generalkonferenz ist am 10. November 2017 diesem ... [mehr]

Foto: Audrey Azoulay (c) UNESCO Christelle ALIX

Kann es eine neue UNESCO geben?

(30.10.2017) Heute, am 30. Oktober 2017, beginnt die 39. Generalkonferenz der UNESCO. Sie kann deutliche Zeichen eines Neuanfangs setzen. Einfach wird das nicht. Einerseits verabschiedet sie den neuen ... [mehr]

Foto: UNESCO Zentrale in Paris

DGVN: UNESCO stärken, multilaterale Zusammenarbeit ausbauen

(19.10.2017) Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) e.V. hat am 18.10.2017 eine Presseinformation zum Austritt der USA und Israels veröfffentlicht: Presseinformation vom 18.10.2017 [mehr]

Foto: Logo der DGVN

UNESCO-Austritt der USA kann eine Chance sein

(14.10.2017) Im Sender "Deutsche Welle" und im Deutschlandfunk äußert sich Prof. Dr. Klaus Hüfner zu den Ursachen und den Folgen des Austritts der USA aus der UNESCO. Deutsche Welle Deutschlandfunk ... [mehr]

Foto: Prof. Dr. Klaus Hüfner

Austritt der USA aus der UNESCO

(12.10.2017) Erklärung der Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission zum Austritt der USA aus der UNESCO Die Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, Prof. Dr. Verena Metze-Mangold, erklärt: ... [mehr]

Foto: Prof. Dr. Verena Metze-Mangold © DUK

Glückwunsch

(26.09.2017) Das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit e. V. gratuliert seinem Mitglied Swen Schulz ganz herzlich zur Erreichung des Direktmandats in Spandau. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und ... [mehr]

Foto: Swen Schulz (Foto: Christian Kruppa)

'Sei Käthe – Be Kollwitz': Ausstellung verlängert

(28.08.2017) Bis 8. Oktober sind die Arbeiten der Preisträger/innen des Grafischen Wettbewerbs und weitere Arbeiten aufgrund des großen Besucherstroms im Käthe-Kollwitz-Museum, Fasanenstraße 23, noch zu ... [mehr]

Foto: Die Preisträgerinnen

‚Sei Käthe – Be Kollwitz‘ Wettbewerb: Auszeichnung der Preisträgerinnen

(21.08.2017) Am 8. Juli 2017 war es so weit: Käthe Kollwitz und die zeitlose Bedeutung ihres Wirkens sollte mit ihrem 150. Geburtstag, einem UNESCO-Gedenktag, gefeiert werden, insbesondere mit der heutigen ... [mehr]

Foto: Gerfried Horst (Gesellschaft der Freunde Kants und Königsbergs e.V.)

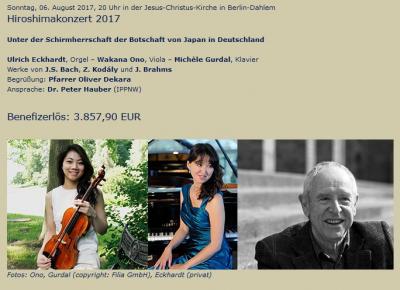

Nie wieder Hiroshima – nie wieder Nagasaki!

(09.08.2017) Für ein Benefizkonzert hatte die Jesus-Christus-Kirche in Berlin-Dahlem am 6. August 2017 ihre Türen geöffnet – auf den Tag genau 72 Jahre nach dem Abwurf der Atombombe auf die japanische Stadt ... [mehr]

Foto: Hiroshimakonzert 2017

Qualitätsentwickung der UNESCO-Clubs

(02.07.2017) Rahmen der 77. Hauptversammlung der Deutschen UNESCO-Kommission (DUK) in Bonn unterzeichneten die Präsidentin der DUK und der Vorsitzende des Forums der UNESCO-Clubs in Deutschland am 29. Juni 2017 ... [mehr]

Foto: Die Präsidentin der DUK und der Vorsitzende des Forums der UNESCO-Clubs in Deutschland unterzeichnen die

Gärten in der Stadt: 8. Berlin-Brandenburgischer Salon

(16.06.2017) Bereits seit 2012 hat das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit e. V. mit unterschiedlichen Themen den Stadt-Land-Dialog aufgebaut, gemeinsam mit unserem Brandenburgischen Kooperationspartner, dem ... [mehr]

Foto: Debatte auf dem Weg über das IGA-Gelände

31. Mai 2017: Deadline im Wettbewerb „Sei Käthe – Be Kollwitz“

(22.05.2017) Eine Erinnerung an alle, die sich am Wettbewerb beteiligen wollen: Bis zum 31. Mai 2017, 18 Uhr, besteht die Möglichkeit, die Wettbewerbsbeiträge im Käthe-Kollwitz-Museum, Fasanenstraße 24, ... [mehr]

8. Juli 2017 – UNESCO-Gedenktag Käthe Kollwitz

(01.05.2017) Am 8. Juli 2017 feiern wir ab 14 Uhr den 150. Geburtstag von Käthe Kollwitz im Käthe-Kollwitz-Museum Berlin. Wie würde Käthe Kollwitz heute mit ihren Kunstwerken Frieden stiften? stand im Zentrum ... [mehr]

Foto: „Ich bin nicht dafür, dass man Geburtstage verschiebt, es sind eben einmalige Tage, an denen man der Welt verliehen wird.“

Kultur des Friedens - nun als gedruckte Broschüre

(26.04.2017) Die 120seitige Broschüre "Kultur des Friedens" ist nun auch gedruckt erhältlich gegen eine Spende von 5 € je Exemplar, ggf. zuzüglich Versandkosten. Bestellungen bitte an ... [mehr]

Foto: Broschüre "Kultur des Friedens"

23. April: Welttag des Buches

(17.04.2017) Den 23. April hat die 28. Generalkonferenz der UNESCO im Jahre 1995 zum "Welttag des Buches und des Urheberrechts" ausgerufen. Die Idee dieses Welttages geht auf eine alte Tradition in Katalonien ... [mehr]

Foto: Quelle: http://www.unesco.org/new/typo3temp/pics/f3a5fd02b1.jpg

Jahrestage der UNESCO 2018-2019

(11.04.2017) Alle zwei Jahre verabschiedet die Generalkonferenz der UNESCO eine Liste der Jahrestage („anniversaries“) bedeutender Persönlichkeiten von Weltrang. Dabei geht es um von der UNESCO unterstützte ... [mehr]

Foto: UNESCO Anniversaries

Sei Käthe - Be Kollwitz

Ein künstlerischer Wettbewerb Wie würde Käthe Kollwitz heute mit ihren Kunstwerken Frieden stiften? Ein künstlerischer Wettbewerb für Jugendliche (12 bis 17 Jahre), ausgeschrieben vom ... [mehr]

Foto: Käthe Kollwitz - Portrait

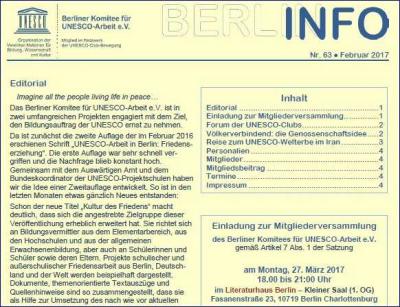

BERLIN INFO Nr. 63 erschienen

(12.02.2017) Das BERLIN INFO Nr. 63 (Februar 2017) des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit ist erschienen. Aus dem Inhalt: Editorial Einladung zur Mitgliederversammlung Forum der ... [mehr]

Foto: BERLIN INFO Nr. 63 erschienen

Ein paar Gedanken zum neuen Jahr

(22.12.2016) CONCORDIA DOMI FORIS PAX Drinnen Eintracht – draußen Friede Beides trifft nicht mehr zu. Jetzt hat der Terror auch Berlin erreicht. Und er wird unsere Stadt verändern. Wie tief diese ... [mehr]

Foto: Inschrift des Holstentores in Lübeck

UNESCO-Clubs in der Uckermark

Auf Einladung des UNESCO-Clubs Joachimsthal fand das diesjährige Herbst-Treffen der deutschen UNESCO-Clubs vom 8. bis 9. Oktober 2016 in Angermünde in der Uckermark statt. Unter der ... [mehr]

Foto: Im Infopunkt in Altkünkendorf

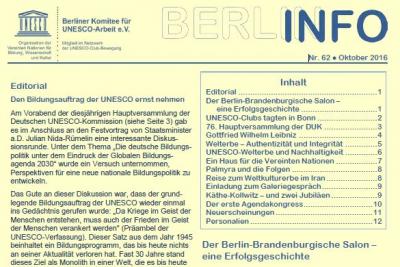

BERLIN INFO Nr. 62 erschienen

(07.10.2016) Das BERLIN INFO Nr. 62 (Oktober 2016) des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit ist erschienen. Aus dem Inhalt: Editorial Der Berlin-Brandenburgische Salon – eine ... [mehr]

Foto: BERLIN INFO Nr. 62 erschienen

1. September – Weltfriedenstag in Deutschland

Der 1. September gilt in Deutschland als Weltfriedenstag. Dieses Datum hat eine wechselvolle Geschichte: • Nach dem Ersten Weltkrieg wurde zunächst der 1. August – in Erinnerung an den ... [mehr]

Foto: 1. September – Weltfriedenstag in Deutschland

65 Jahre deutsche Mitarbeit in der UNESCO

(10.07.2016) Am 11. Juli 1951 erfolgte der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur UNESCO. Bereits auf der ersten UNESCO-Generalkonferenz im Jahre 1946 wurde gefordert, Deutschland aus der geistigen ... [mehr]

Foto: UNESCO Logo

UNESCO-Welterbe und Nachhaltigkeit

Unsere Partizipation als Recht und Verpflichtung zugleich. Nachhaltigkeit, definiert als eine Dimension, die heute bei allen politischen Entscheidungen berücksichtigt werden soll, wurde ... [mehr]

Foto: Logo des UNESCO-Welterbes

Nach dem Salon ist vor dem Salon

(11.05.2016) Es war ein sehr politisches Salongespräch, unser 6. Berlin-Brandenburgischer Salon am 23. April 2016 in der Humboldt-Universität zu Berlin. Unter der Themenstellung "Stadt-Land-Dialog in Zeiten der ... [mehr]

Foto: So sind wir gestartet...

Goldene UNESCO-Nadel für Dr. Angelika Hüfner

(26.03.2016) Auf der Mitgliederversammlung am 7. März 2016 wurde Frau Dr. Angelika Hüfner für ihre besonderen Verdienste um die Belange des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit mit dessen Goldener UNESCO-Nadel ... [mehr]

Foto: Goldene UNESCO-Nadel für Dr. Angelika Hüfner

Ein Haus für die Vereinten Nationen

(22.03.2016) Die Mitgliederversammlung des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit am 7. März 2016 informierte sich über das Konzept zur Schaffung eines Hauses für die Vereinten Nationen in Berlin. Unser ... [mehr]

Foto: Das Palais am Festungsgraben

Besuch im Auswärtigen Amt

(02.03.2016) Am 10. Februar 2016 folgten Vertreter der UNESCO-Projektschulen Berlins sowie des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit und des UNESCO-Clubs Joachimsthal einer Einladung in das Auswärtige Amt. ... [mehr]

Foto: Mitglieder des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit und des UNESCO-Clubs Joachimsthal sowie Lehrkräfte der Berliner UNESCO-Schulen zu Besuch im Auswärtigen Amt

BERLIN INFO Nr. 61 erschienen

(05.02.2016) Das BERLIN INFO Nr. 61 (Februar 2016) des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit ist erschienen. Aus dem Inhalt: Editorial Einladung zur Mitgliederversammlung 44. Internationales ... [mehr]

Foto: BERLIN INFO Nr. 61 erschienen

Nachruf Lothar Kögel

(04.02.2016) Das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit trauert um seinen langjährigen Förderer, Lothar Kögel, der nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren am 22. Januar 2016 verstorben ist. Mit dem ... [mehr]

44. Internationales Schülerseminar

(14.01.2016) Bereits zum 44. Mal fand vom 10.-15. November 2015 das Internationale Schülerseminar der Berliner UNESCO-Projektschulen statt – auch diesmal mit tatkräftiger Unterstützung des Berliner Komitees ... [mehr]

Foto: 44. Internationales Schülerseminar

65 Jahre Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit

(15.11.2015) Das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit e.V. blickt zurück auf 65 Jahre erfolgreicher Arbeit für die Ideen und Ziele der UNESCO. Am 13. Oktober 1950 wurde das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit ... [mehr]

Foto: 65 Jahre Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit

38. Generalkonferenz der UNESCO

(11.11.2015) Der Ehrenvorsitzende des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit, Prof. Dr. Klaus Hüfner, vertrat die Bundesrepublik Deutschland vom 4. bis 6. November 2015 im Rechtsausschuss (Legal Committee) der ... [mehr]

Foto: Klaus Hüfner am Sitz der UNESCO in Paris

Nachruf Bernhard Neugebauer

(16.10.2015) Das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit trauert um sein langjähriges Mitglied, Botschafter a.D. Dr. Bernhard Neugebauer, der am Mittwoch, den 14. Oktober 2015 verstorbenen ist. Bernhard ... [mehr]

Foto: Verleihung der Goldenen UNESCO-Nadel am 10. April 2015

BERLIN INFO Nr. 60 erschienen

(04.09.2015) Das BERLIN INFO Nr. 60 (September 2015) des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit ist erschienen. Aus dem Inhalt: Editorial Einladung zum 65. Geburtstag des Berliner Komitees Vierter ... [mehr]

Foto: Berlin Info Nr. 60

Weltverband der UNESCO-Clubs tagte in Beijing

(03.09.2015) Mehr als 200 Teilnehmer fanden sich vom 21. bis zum 25. Juli 2015 zum 9. Weltkongress der „World Federation of UNESCO Clubs, Centres and Associations” (WFUCA) in Beijing (China) ein. Angesichts ... [mehr]

Foto: Banner des WFUCA-Kongresses in Beijing

UNESCO-Clubs in Deutschland mit neuer Website

(08.07.2015) Die neu gestaltete Website des Forums der UNESCO-Clubs in Deutschland ist frei geschaltet! Ein Anfang ist gemacht, viel ist noch zu tun. Der Vorstand des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit freut ... [mehr]

Foto: Homepage der neuen Website der UNESCO-Clubs in Deutschland

UNESCO-Clubs tagen in Beijing

(07.07.2015) Für 21. bis 25. Juli 2015 hat die World Federation of UNESCO Clubs, Centres and Associations (WFUCA) zu ihrem 9. Weltkongress nach Beijing (China) eingeladen. Was ist die WFUCA? Weltweit bestehen ... [mehr]

Foto: Logo der WFUCA

UNESCO-Welterbekomitee verabschiedet Bonner Erklärung

(01.07.2015) Komitee empfiehlt dem UN-Sicherheitsrat, Kulturgüterschutz in Friedensmissionen aufzunehmen Das UNESCO-Welterbekomitee hat heute die Bonner Erklärung zum Schutz des gefährdeten Welterbes ... [mehr]

Zum Stand der Beitragszahlungen an die UNESCO

(30.04.2015) Das UNESCO-Sekretariat veröffentlicht in regelmäßigen Abständen, welche Staaten ihre jährlichen Pflichtbeiträge zum ordentlichen Haushalt vollständig entrichtet haben (status of ... [mehr]

Tagung der deutschen UNESCO-Clubs in Potsdam

(22.04.2015) Die Tagung des Forums der deutschen UNESCO-Club-Bewegung in Potsdam ist erfolgreich zu Ende gegangen. Vom 17. bis zum 19. April 2015 trafen sich die UNESCO-Clubs in Potsdam. Sie sind im "Forum der ... [mehr]

Foto: Mit Dr. Buri unterwegs zur Bildergalerie

Kulturelle Vielfalt: Zehn Jahre UNESCO-Konvention

(21.04.2015) Die UNESCO-Konvention zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt Kultureller Ausdrucksformen besteht seit nunmehr zehn Jahren. Deutschland hat weltweit eine der reichhaltigsten und vielfältigsten ... [mehr]

Unser Tag gegen TTIP

(21.04.2015) Welcher Tag im Jahr ist besser geeignet, um gegen TTIP, CETA & Co. zu kämpfen, als der internationale Tag der Kulturellen Vielfalt? An diesem Tag werden in ganz Deutschland zahlreiche ... [mehr]

Terminkalender des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit

(20.04.2015) Die Termine der nächsten Sitzungen des Vorstands sind: Mittwoch, 3. Juni 2015, 18.00 Uhr Montag, 6. Juli 2015, 18.00 Uhr. Ort und Tagesordnung erfragen Sie am besten unter ... [mehr]

Forum der deutschen UNESCO-Clubs tagt in Potsdam

(31.03.2015) Vom 17. bis zum 19. April 2015 treffen sich die deutschen UNESCO-Clubs in Potsdam. Sie haben sich im "Forum der deutschen UNESCO-Clubs" zusammengeschlossen. Zweimal jährlich treffen sie sich, um ... [mehr]

Die Ziele der Weltgemeinschaft nach 2015 – auch für Berlin relevant?

(12.03.2015) Die Ziele der Vereinten Nationen für Nachhaltige Entwicklung bieten Orientierung für den Unterricht. Noch vor Ende des Jahres 2015 will die Generalkonferenz der Vereinten Nationen neue Ziele für ... [mehr]

BERLIN INFO Nr. 59 erschienen

(04.02.2015) Das BERLIN INFO Nr. 59 (Februar 2015) des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit ist erschienen. Aus dem Inhalt: Einladung zur Mitgliederversammlung am 26.02.2015 Bildung für nachhaltige ... [mehr]

Foto: Berlin Info Nr. 59 Vorschau

Berliner Friedensuhr 2014 an Ulrike Poppe und die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

(12.12.2014) Die Feierstunde zur Verleihung der Berliner Friedensuhr 2014 fand am Donnerstag, dem 11.12.2014 im Atrium der Deutschen Bank, Unter den Linden statt. Auf Anregung des Berliner Komitees für ... [mehr]

Foto: Prof. Kammasch, Dr. Knabe, Ulrike Poppe, Jens Lorenz

25 Jahre Forum der deutschen UNESCO-Clubs

(10.12.2014) Am 13. Januar 2015 wurde das FORUM der deutschen UNESCO-Clubs 25 Jahre alt. Es ist zwar nicht so alt wie die UNESCO-Clubs aus Aachen (1989), Bonn (1980), Frankenthal (1982), Kettwig (1981) oder ... [mehr]

Foto: 25 Jahre Forum der deutschen UNESCO-Clubs

9. November 2014: 25 Jahre Fall der Mauer – eine Lichtinstallation mit 8000 Ballons

(04.12.2014) Zu den Ballonpaten zählten die UNESCO-Projektschulen und das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit. Was für eine Idee! Dort, wo die Mauer 28 Jahre lang mitten durch Berlin ging, leuchteten vom 7. ... [mehr]

Foto: Unsere Ballonpaten

Wir sind Ballon-Paten

(05.11.2014) Die UNESCO-Projektschulen und das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit haben Ballonpatenschaften anlässlich der Feiern zu 25 Jahre Mauerfall 2014 übernommen. Wann? Am Sonntag, dem 9. November ... [mehr]

BERLIN INFO Nr. 58 erschienen

(13.10.2014) Das BERLIN INFO Nr. 58 (Oktober 2014) des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit ist jetzt verfügbar. Aus dem Inhalt: Dritter Berlin-Brandenburgischer Salon: Lernort Biosphärenreservat als ... [mehr]

Foto: BERLIN INFO Nr. 58 erschienen

Besuch des Comenius-Gartens und des Böhmischen Dorfes

(13.08.2014) Mitglieder und Freunde des Berliner UNESCO-Komitees sind herzlich eingeladen zu einer Führung durch den Comenius-Garten und das Böhmische Dorf in Berlin-Neukölln, Richardstraße 35, am Sonntag, ... [mehr]

Foto: Henning Vierck führt durch den Comenius-Garten

Die Ziele der Weltgemeinschaft nach 2015: Welche Rolle für die UNESCO?

(11.07.2014) Auf zahlreichen Ebenen wird über die Ziele der Weltgemeinschaft nach 2015 beraten, die "Post-2015 Agenda": national und international, durch Wissenschaftler und Politiker, durch Regierungen und ... [mehr]

Künftige Nominierungen zum Welterbe aus Deutschland ausgewählt

(29.06.2014) In einer Pressemitteilung der Kultusministerkonferenz vom 12.06.2014 stellt die derzeitige Präsidentin, Frau Ministerin Löhrmann, NRW, die Entscheidung über künftige Nominierungen ... [mehr]

Entscheidungsfindung über das Weltkulturerbe unter Ausschluss der Öffentlichkeit?

(22.06.2014) Unter dieser Überschrift stellte die Abgeordnete Sabine Bangert (Grüne) im Januar 2014 zehn Fragen an den Senat von Berlin. Die Fragen betreffen den Sitzungsort des Welterbekomitees der UNESCO im ... [mehr]

Workshop-Reihe "Welterbe und kulturelle Vielfalt in Theorie und pädagogischer Praxis"

(14.05.2014) Das Institut 'Heritage Studies' der Internationalen Akademie für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie (INA) an der Freien Universität Berlin bietet in Kooperation mit der ... [mehr]

Foto: Workshop-Reihe "Welterbe und kulturelle Vielfalt in Theorie und pädagogischer Praxis"

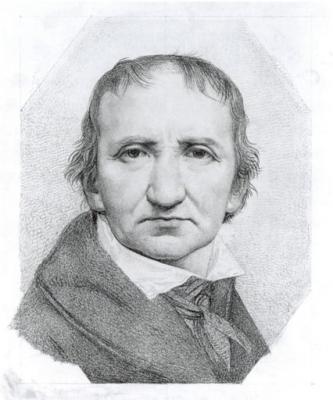

UNESCO-Gedenken an Johann Gottfried Schadow

(27.04.2014) Die UNESCO erinnert an den bedeutsamsten Bildhauer des deutschen Klassizismus, der vor 250 Jahren, am 20. Mai 1764, in Berlin geboren wurde. Zu seinen bedeutsamsten Werken zählt die Quadriga auf ... [mehr]

Foto: Johann Gottfried Schadow (Wikimedia)

BERLIN INFO Nr. 57 erschienen

(10.03.2014) Das BERLIN INFO des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit Nr. 57 vom März 2014 ist jetzt verfügbar. Aus dem Inhalt: Einladung zur Mitgliederversammlung der Berliner Komitees am 24.03.2014 Dialog ... [mehr]

Foto: BERLIN INFO Nr. 57 erschienen

Welterbe-Ausstellung in Spandau

(08.03.2014) Die Gropius Spandau Arcaden und der UNESCO-Welterbestätten Deutschland e. V. präsentieren vom 20. bis 29. März 2014 eine Reise zu allen 38 Welterbestätten Deutschlands. ... [mehr]

Foto: Welterbe-Ausstellung in Spandau

UNESCO – Quo vadis?

(08.03.2014) Seit 2011 zahlen die USA wegen der Aufnahme Palästinas in die UNESCO nicht mehr ihren Pflichtbeitrag, der immerhin 22 Prozent des ordentlichen UNESCO-Haushalts ausmacht. Da sie aber weiterhin ... [mehr]

Welterbe-Ausstellung in Neukölln

(23.02.2014) Die Gropius Passagen und UNESCO-Welterbestätten Deutschland e. V. präsentieren vom 6. bis 15. März 2014 eine Reise zu den Welterbestätten Deutschlands. Gegenstand der Ausstellung sind die 38 ... [mehr]

Foto: Ausstellung "Deutschlands Welterbe" (Foto: Gropius Passagen Berlin)

Einladung “Von innen nach außen – die Novemberprogrome 1938 in Diplomatenberichten aus Deutschland"

(02.02.2014) Der Vorstand lädt alle Mitglieder und ihre Freunde zu folgender gemeinsamen Veranstaltung mit dem “Centrum Judaicum” und dem “Verband für Internationale Politik und Völkerrecht” ein: ... [mehr]

BERLIN INFO Nr. 56 erschienen

(15.12.2013) Das BERLIN INFO des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit Nr. 56 vom Dezember 2013 ist jetzt verfügbar. Aus dem Inhalt: • 37. Generalkonferenz der UNESCO • 42. Internationales Schülerseminar in ... [mehr]

Foto: BERLIN INFO Nr. 56 Dezember 2013

Reise zum Welterbe Piemont vom 23. bis 30. August 2014

(15.12.2013) Unter dem Motto "Italien/Königliches Piemont – auf den Spuren des UNESCO-Welterbes" ist eine weitere Studienreise geplant. Sie führt über eine der schönsten europäischen Barockstädte - ... [mehr]

Bürger helfen Bürgern. Berliner unterstützen eine lokale Bildungs-Initiative in Kamerun

(08.12.2013) Im Rahmen des Projekts „Jugend von Bansoa“ unterstützt ein privater Berliner Freundeskreis die Berufsausbildung von benachteiligten Jugendlichen in einer ländlichen Region im Grasland von ... [mehr]

Foto: Frühjahr 2013: Feierliche Übergabe der Zertifikate

Internationales Schülerseminar 2013

(08.12.2013) Zum bereits 42. Mal fand vom 10. bis 15. November 2013 das Internationale Schülerseminar der Berliner UNESCO-Projektschulen statt – auch diesmal mit tatkräftiger finanzieller und inhaltlicher ... [mehr]

Foto: Internationales Schülerseminar 2013 Foto: Mannes

Buch-Präsentation: Wer rettet die UNESCO?

(16.11.2013) Zum 17. Oktober lud die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) in Zusammenarbeit mit dem Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit zu einer Diskussion über die von Klaus Hüfner in ... [mehr]

Foto: Buch-Präsentation: Wer rettet die UNESCO?

Führung im "Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlshorst"

(13.11.2013) Das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit lädt Mitglieder, Freunde und Gäste ein zur Führung im "Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlshorst" am Samstag, dem 16. November 2013. Das ... [mehr]

Foto: Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst Quelle: Mangan2002 (sv.wikipedia.org)

Öffentliche Buchvorstellung "Wer rettet die UNESCO?"

(03.10.2013) Wir möchten Sie auf die Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, DGVN, anlässlich der Buchveröffentlichung "Wer rettet die UNESCO?" unseres Ehrenvorsitzenden, ... [mehr]

Foto: Buchvorstellung "Wer rettet die UNESCO?"

UNESCO-Welterbestätten-Reise in Deutschland

(11.08.2013) Die diesjährige vom Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit e. V. veranstaltete Reise findet vom 1. bis zum 4. September 2013 zu Höhepunkten deutscher Weltkultur-und Naturerbestätten im Südwesten ... [mehr]

Ausstellung "UNESCO-Welterbe auf Briefmarken"

(29.07.2013) Briefmarken zeigen Weltkulturdenkmäler in Deutschland: Ausstellung vom 07.08. – 15.08.2013 im Berliner Hauptbahnhof mit Eröffnung durch Vizepräsidenten der Deutschen UNESCO-Kommission Herrn ... [mehr]

Foto: Ausstellung "UNESCO-Welterbe auf Briefmarken" Foto: DB

Der „Berlin-Brandenburgische Salon“ ist gegründet!

(06.07.2013) Der UNESCO-Club Joachimsthal und das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit haben einen Stadt-Land-Dialog aufgenommen. Die Beziehung Stadt-Land hat eine wechselvolle Geschichte. Wie gestalten wir ... [mehr]

Foto: Erster Berlin-Brandenburgischer Salon Foto: UNESCO-Club Joachimsthal e.V.

Entschließungen des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit

(14.05.2013) Auf seiner Mitgliederversammlung vom 18. März 2013 fasste das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit zwei Entschließungen. Danach werden mit Nachdruck unterstützt: (1) Die Forderung der ... [mehr]

Noch immer aktuell: Die UNESCO ist in Gefahr – Gründe, Konsequenzen und Lösungen

(08.04.2013) Ein offener Brief an die Mitgliedstaaten der UNESCO, die UNESCO-Nationalkommissionen und an diejenigen, die an den Dienst der UNESCO für die Menschheit glauben. 28. September 2012 Die ... [mehr]

Neues Berlin Info

(01.03.2013) Das aktuelle Berlin Info des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit Nr. 55 datiert vom Februar 2013. Es beinhaltet neben vielem anderen unter der Überschrift „Menschenrechte und ... [mehr]

Foto: Berlin Info Nr. 55

41. Internationales Schülerseminar der Berliner UNESCO-Projektschulen

(16.02.2013) Bereits zum 41. Mal fand vom 11.-16. November 2012 das Internationale Schülerseminar der Berliner UNESCO-Projektschulen statt – auch diesmal mit tatkräftiger Unterstützung des Berliner ... [mehr]

Foto: "Ein Höhepunkt Museumsinsel" Foto: Lutz Mannes

Gratulation zur Ehrung von Brigitte Wilhelm

(14.01.2013) Das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit gratuliert seinem Mitglied Brigitte Wilhelm, Bundeskoordinatorin der deutschen UNESCO-Projektschulen, zur Auszeichnung am 14. Januar 2013 mit der ... [mehr]

Foto: Klaus Wowereit und Brigitte Wilhelm Foto: Wilhelm

Hat die Welterbekonvention eine Zukunft?

(23.10.2012) Im Rahmen der Veranstaltung "Ist das UNESCO-Welterbe in Gefahr?" stellt Ehrenvorsitzender Prof. Dr. Klaus Hüfner folgende 15 Punkte zur Diskussion: 1. Das 40jährige Bestehen des ... [mehr]

„Denkmal trifft Schule – Schule trifft Denkmal“ - Tagung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

(14.10.2012) Zum 10-jährigen Bestehen ihres Schulförderprogrammes „denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule“ veranstaltete die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Kooperation mit der Europa-Universität ... [mehr]

Foto: denkmal aktiv

20 Jahre "Memory of the World" Festakt der Deutschen UNESCO-Kommission im Auswärtigen Amt Berlin

(10.10.2012) "Zukunft braucht Erinnerung": mit diesem paradigmatischen Motto eröffnete der Präsident der Deutschen UNESCO-Kommission Walter Hirche am 10. Oktober 2012 den Festakt in Berlin zur Übergabe der ... [mehr]

Foto: Walter Hirche, Irina Bokova, Guido Westerwelle, Hans-Dietrich Genscher, Lothar de Maizière

Ist das UNESCO-Welterbe in Gefahr? Veranstaltung in der Urania am 31. Oktober 2012

(02.09.2012) In Zusammenarbeit mit rbb-Inforadio und dem Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit e.V. lädt die Urania ein zu einem Expertengespäch zu diesem aktuellen Thema. Es diskutieren: • Prof. Dr. ... [mehr]

Foto: Welterbe-Logo der UNESCO

Musik und das ‘C’ der UNESCO

(22.07.2012) rußwort zum Benefizkonzert "Mit Pauken und Trompeten!" von Klaus Hüfner. Zugunsten des Collegium Musicum an der Beuth Hochschule für Technik Berlin am 5. Juli 2012. Finden Sie mehr ... [mehr]

Foto: Einladung Benefizkonzert "Mit Pauken und Trompeten!"

Wer kennt Dorothea Christiane Erxleben?

(22.07.2012) Alle zwei Jahre wird auf der UNESCO-Generalkonferenz entschieden, welche von den Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Persönlichkeiten in die Liste der UNESCO-Gedenktage für die beiden kommenden ... [mehr]

Foto: Logo des UNESCO-Programms "Memory of the World" Foto: Wikipedia

Muss die UNESCO pleite gehen?

(13.06.2012) Ein Kommentar von Prof. Klaus Hüfner Ehrenvorsitzender des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit "Click online and donate to UNESCO: www.unesco.org/donate" so lautet der Hilferuf der ... [mehr]

Ausstellung "UNESCO-Welterbe: Ein Titel der verpflichtet" im Abgeordnetenhaus von Berlin

(30.05.2012) Die Ausstellung ist vom 5. Juni bis 18. Juni 2012 zu sehen im Abgeordnetenhaus von Berlin in der Niederkirchnerstraße 5, 10117 Berlin. Der Präsident des Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland, wird ... [mehr]

Neuer Vorstand des Berliner UNESCO-Komitees

(18.05.2012) Die Mitgliederversammlung des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit e.V. hat am 27. März 2012 einstimmig einen neuen Vorstand gewählt. Zur Vorsitzenden wurde Prof. Dr. Gudrun Kammasch ... [mehr]

Menschenrechtsverletzungen: Was kann ich dagegen tun?

(17.03.2012) Rechtzeitig zur Leipziger Buchmesse erscheint dieses Handbuch in aktualisierter Auflage. Die Autoren sind Prof. Dr. Klaus Hüfner (Ehrenvorsitzender des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit), ... [mehr]

UNESCO-Weltkulturerbe in Italien

(03.01.2012) UNESCO-Weltkulturerbe in Italien Die Ausstellung mit den Werken wichtiger italienischer Fotografen wie Gabriele Basilico, Berengo Gardin, Mimmo Jodice, Ferdinando Scianna u.a. zeigt in 135 ... [mehr]

60 Jahre "UNESCO-Arbeit für Berlin"

(21.12.2011) In dieser soeben erschienenen Schrift präsentiert das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit wichtige Stationen seiner Tätigkeit von der Gründung in der geteilten Stadt im Jahre 1950 bis in das ... [mehr]

Foto: Aus dem Gründungsprotokoll

40. Internationales UNESCO Schülerseminar

(13.12.2011) Vom 27. November bis zum 02. Dezember 2011 war Berlin zum 40. Mal in Folge der Gastgeber des Internationalen Schülerseminars. Das Seminar stand diesmal unter dem Thema "Weltweites Handeln - ... [mehr]

Foto: Schülerseminar: Brainstorming

Fotoausstellung "UNESCO-Weltkulturerbestätten in Griechenland und in Deutschland"

(27.11.2011) Vom 27. November bis zum 02. Dezember 2011 war Berlin zum 40. Mal in Folge der Gastgeber des Internationalen Schülerseminars. Das Seminar stand diesmal unter dem Thema "Weltweites Handeln - ... [mehr]

Foto: Schülerseminar: Brainstorming

Willi Lemke erhielt Berliner Friedensuhr 2011

(31.10.2011) Der ehemalige Sportmanager und Politiker Willi Lemke wurde am 8. November 2011 mit der Berliner Friedensuhr ausgezeichnet. Damit würdigte das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit das langjährige ... [mehr]

Foto: Prof. Dr. Klaus Hüfner, Willi Lemke, Jens Lorenz

UNESCO-Welttag des audiovisuellen Erbes: Stummfilme

(21.10.2011) Das Filmhaus am Potsdamer Platz in Berlin zeigt Stummfilme aus den Jahren 1907 bis 1911 Die UNESCO begeht am 27. Oktober 2011 zum sechsten Mal den Welttag des audiovisuellen Erbes. Er ... [mehr]

60 Jahre deutsche Mitarbeit in der UNESCO

(25.06.2011) 60 Jahre deutsche Mitarbeit in der UNESCO Generaldirektorin Irina Bokova in Berlin. Bundespräsident zeichnet Prof. Dr. Klaus Hüfner aus. Aus Anlass der 60jährigen Mitgliedschaft der ... [mehr]

Foto: Der Bundespräsident verleiht Prof.Dr. Klaus Hüfner das Große Verdienstkreuz

"Faszination Welterbe" - UNESCO-Welterbe-Abend in Potsdam

(02.05.2011) Die Landeshauptstadt Potsdam informiert am 4. Juni 2011 im Rahmen eines UNESCO-Welterbe-Abends unter dem Motto "Faszination Welterbe" über die Entstehungsgeschichte zahlreicher Kulturerbe-Areale. ... [mehr]

60 Jahre Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit

(26.02.2011) Mit einer festlichen Veranstaltung erinnerte das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit am 25. Februar 2011 an seine Gründung vor 60 Jahren. Die rund 60 geladenen Gäste wurden musikalisch begrüßt ... [mehr]

Foto: Musikalische Begleitung durch die Robert-Jungk-Oberschule

Schüler von UNESCO-Projektschulen zum Praktikum im Iran

(07.12.2010) Schülerinnen und Schüler der Berliner Königin-Luise-Stiftung und des Hainberg-Gymnasiums in Göttingen reisten für zwei Wochen in den Iran, um Praktika in Teheran und Isfahan zu absolvieren. ... [mehr]

Foto: Miriam, Frau Mentzel, Königin-Luise-Schule, Frau Wilhelm, Koordination Projektschulen

Lange Nacht des Menschenrechts-Films am 16. Dezember 2010

(30.11.2010) Präsentation der Siegerfilme des Deutschen Menschenrechts-Filmpreises 2010 im "Haus der Kulturen der Welt" in Berlin Am Donnerstag, 16. Dezember 2010, ab 19:00 Uhr werden die Siegerfilme des ... [mehr]

Besuch der Stiftung Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum

(25.08.2010) Am 15. September 2010 besuchte das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit die Stiftung Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum. Der Direktor der Stiftung, Dr. Hermann Simon, stellte die Geschichte ... [mehr]

Foto: Besuch der Stiftung Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum

Ausstellung zum UNESCO-Welterbe in den Schönhauser Allee Arcaden

(07.05.2010) Ab 15. Juli 2010 wird in den "Schönhauser Allee Arcaden" in Berlin eine Ausstellung zum UNESCO-Welterbe präsentiert. Zu allen Welterbestätten in Deutschland werden Exponate gezeigt. Eröffnet wird ... [mehr]

Foto: Eröffnung in den Wilmersdorfer Arcaden. Foto: Hans Krönner

IngenieurBildung für nachhaltige Entwicklung

(18.03.2010) Vom 6. bis 8. Juni 2010 veranstaltet die Beuth Hochschule für Technik Berln eine Regionaltagung zum Thema "IngenieurBildung für nachhaltige Entwicklung". Sie wird gemeinsam mit der "Internationalen ... [mehr]

Foto: IngenieurBildung für nachhaltige Entwicklung

Berlin feiert den UNESCO-Welttag der Poesie 2010

(11.03.2010) Zum UNESCO-Welttag der Poesie laden die Literaturwerkstatt Berlin und die Deutsche UNESCO-Kommission am 23. März 2010 zu einer Lesung in der Stiftung Brandenburger Tor ein. Lyriker aus fünf ... [mehr]

Weißbuch „Kulturelle Vielfalt gestalten“ vorgestellt

(19.02.2010) Handlungsempfehlungen zur Umsetzung des UNESCO-Übereinkommens über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen Ende 2009 stellte die Deutsche UNESCO-Kommission das ... [mehr]

Foto: Weißbuch „Kulturelle Vielfalt gestalten“ vorgestellt

Berliner Friedensuhr geht an Hans-Dietrich Genscher

(04.10.2009) Im 20. Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer verlieh das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit die "Berliner Friedensuhr" an den damaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Der Festakt fand ... [mehr]

Foto: Jens Lorenz, Hans-Dietrich Genscher, Klaus Hüfner

Irina Bokova (Bulgarien) für die Wahl zum Generaldirektor der UNESCO nominiert

(24.09.2009) Im fünften Wahlgang setzte sich Irina Bokova im Exekutivrat der UNESCO knapp gegen den ägyptischen Kandidaten durch. Insgesamt waren neun Bewerber für die Wahl zum neuen Generaldirektor der ... [mehr]

Foto: Irina Bokova (Foto: UNESCO)

Wer wird nächster UNESCO-Generaldirektor?

(04.09.2009) In einem Kommentar für die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) vom 24.07.2009 äußert sich der Ehrenvorsitzende des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit, Prof. Dr. Klaus ... [mehr]

Jugendbauhütten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (27./28. Juni 2009)

(23.06.2009) Busexkursion zu Gartendenkmälern in Berlin (04. Juli 2009) Der Verein „Denk mal an Berlin e. V. - Verein zur Förderung der Denkmalpflege“ macht auf zwei Veranstaltungen aufmerksam: 1. ... [mehr]

Prof. Dr. Klaus Hüfner stellt Handbuch zu Menschenrechtsverletzungen auf Hebräisch vor

(18.06.2009) Auf Einladung der Israelischen UNESCO-Kommission stellt der Ehrenvorsitzende des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit, Prof. Dr. Klaus Hüfner, am 22. Juni 2009 in Israel die hebräische Ausgabe ... [mehr]

Foto: Prof. Dr. Klaus Hüfner stellt Handbuch zu Menschenrechtsverletzungen auf Hebräisch vor

UNESCO überreicht Welterbe-Urkunde im Berliner Rathaus

(02.06.2009) Im Rahmen eines Festaktes überreichte die UNESCO am 7. Juni 2009 die offizielle Urkunde zur Aufnahme der "Siedlungen der Berliner Moderne" in die Welterbe-Liste der UNESCO. Im Großen Saal des ... [mehr]

Foto: Landeskonservator Haspel, Bürgermeisterin Junge-Reyer, Direktor Bandarin Foto: Hans Krönner

Ausstellung "60 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte"

(03.12.2008) Am Montag, 8. Dezember 2008 haben die Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin und das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit die Ausstellung "60 Jahre Allgemeiner Erklärung der ... [mehr]

Zwei weitere Berliner Schulen im weltweiten Netzwerk der UNESCO-Projektschulen

(19.10.2008) Zwei weitere Berliner Schulen wurden in das weltweite Netzwerk der UNESCO-Projektschulen der UNESCO (Associated Schools Project) aufgenommen: Königin-Luise-Stiftung (u.a. Schwerpunkt: Dialog der ... [mehr]

37. Internationales UNESCO Schülerseminar in Berlin

(19.10.2008) Von Sonntag, dem 23. November bis Freitag, dem 28. November 2008 findet im Berliner Jagdschloss Glienicke das 37. Internationale UNESCO Schülerseminar statt. Themenschwerpunkt im Jahr 2008: ... [mehr]

Vortrag über Bruno Taut

(28.08.2008) Der Architekt Bruno Taut plante vier der sechs Berliner Siedlungen der Berliner Moderne, die im Juli 2008 in die Welterbe-Liste der UNESCO aufgenommen wurden. Seine Enkelin Susanne Kiefer-Taut ... [mehr]

Dritte Berliner Stätte in Welterbeliste der UNESCO aufgenommen

(07.07.2008) Das Welterbekomitee hat auf seiner Sitzung in Quebec am 7. Juli 2008 die Siedlungen der Berliner Moderne in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Weitere Informationen: Pressemitteilung der ... [mehr]

Foto: Deutsche Wohnen AG

Prof. Dr. Christoph Wulf zum Vizepräsidenten der Deutschen UNESCO-Kommission gewählt

(18.06.2008) Prof. Dr. Christoph Wulf zum Vizepräsidenten der Deutschen UNESCO-Kommission gewählt Die Hauptversammlung der Deutschen UNESCO-Kommission hat auf íhrer 68. Sitzung am 12./13. Juni 2008 in ... [mehr]

Ausstellung "60 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte" (Vorankündigung)

(18.06.2008) Im Dezember 2008 / Januar 2009 organisiert das Dokumentationszentrum Vereinte Nationen-Europäische Union (UN-EU) der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin eine Ausstellung zu "60 ... [mehr]

Prof. Dr. Klaus Hüfner zum Mitglied des "IIEP Council of Consultant Fellows" wiedergewählt

(04.06.2008) Mit Schreiben vom 19. April 2008 hat der Direktor des UNESCO-International Institute for Educational Planning unserem Ehrenvorsitzenden, Prof. Dr. Klaus Hüfner, mitgeteilt, dass er für zwei ... [mehr]

Welterbetag der UNESCO am 1. Juni 2008

(25.05.2008) Die Berliner Siedlungen der Moderne stehen im Mittelpunkt des Berliner Beitrags zum Welterbetag der UNESCO. Zum Auftakt des Berliner Welterbetags eröffnen die Berliner Senatsbaudirektorin ... [mehr]

Nachruf: Dr. Dr. h.c. Werner Korthaase

(15.05.2008) Nachruf: Dr. Dr. h.c. Werner Korthaase Das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit trauert um sein Mitglied Dr. Dr. h.c. Werner Korthaase, der nach langem, mutig ertragenem Leiden am 6. Mai 2008 von ... [mehr]

UNESCO-Welttag der Poesie: Literaturwerkstatt Berlin präsentiert Gedichte aus aller Welt

(17.03.2008) Der 21. März ist der UNESCO-Welttag der Poesie. Unter der Schirmherrschaft der Deutschen UNESCO-Kommission richtet die Literaturwerkstatt Berlin am 19. März 2008 die zentrale Veranstaltung zum ... [mehr]

"Leipzig liest" - Vorankündigung

(07.02.2008) Am Sonntag, den 16. März 2008, um 10.30 Uhr im Sach- und Fachbuchforum in Halle 3 am Stand E 405: "Lesung und Gespräch" mit Klaus Hüfner und Albrecht Horn zu "UNESCO und Menschenrechte". ... [mehr]

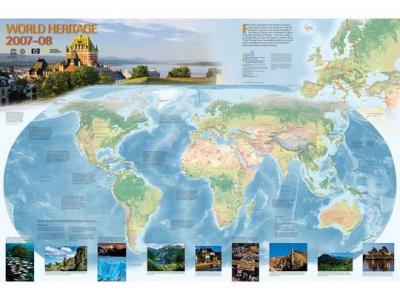

UNESCO-Welterbekarte 2007-2008 erschienen

(02.02.2008) Die UNESCO-Welterbekarte 2007-2008 ist jetzt erhältlich. Die Karte verzeichnet die 851 UNESCO-Welterbestätten in 141 Ländern. Anhand von Fotos und kurzen Erläuterungen skizziert sie die Ziele der ... [mehr]

Foto: UNESCO-Welterbekarte

Verleihung des Friedensuhr-Preises an Dennis L. Meadows

(22.10.2007) Am 7. November 2007 wurde im Berliner Rathaus Schöneberg der Berliner Friedensuhr-Preis feierlich verliehen an Prof. Dennis L. Meadows. Die Berliner Friedensuhr wird von Juwelier Jens Lorenz ... [mehr]

Foto: Die Berliner Friedensuhr

Internationale Konferenz - Welterbestätten des 20. Jahrhunderts

(22.08.2007) Der Internationale Denkmalrat bei der UNESCO (ICOMOS) und das Landesdenkmalamt Berlin richten vom 9. - 12.09.2007 eine internationale Konferenz unter dem Titel "World Heritage Sites of the 20th ... [mehr]

Tag des offenen Denkmals am 9. September 2007

(15.08.2007) "Orte der Einkehr und des Gebets - Historische Sakralbauten" Mit einem neuen Rekordangebot präsentiert sich der Tag des offenen Denkmals am 9. September. Über 9.500 historische Gebäude in mehr als ... [mehr]

Berliner Siedlungen der 1920er Jahre

(14.07.2007) Vom 25. Juli bis 8. Oktober 2007 präsentiert das Bauhausarchiv Berlin eine Ausstellung zu den Berliner Siedlungen der 1920er Jahre. Diese Siedlungen sind Kandidaten für die UNESCO-Welterbeliste. ... [mehr]

Bau der Waldschlößchenbrücke gefährdet Welt-Kulturerbe-Anerkennung durch UNESCO.

(19.03.2007) Bau der Waldschlößchenbrücke gefährdet Welt-Kulturerbe-Anerkennung durch UNESCO. Hilferuf der “Bürgerinitiative Welterbe Dresdner Elbtal” Der UNESCO-Welterbestätten Deutschland e. V hat ... [mehr]

Neuer Vorstand des Berliner UNESCO-Komitees. Prof. Dr. Klaus Hüfner wird Ehrenvorsitzender

(15.03.2007) Die Mitgliederversammlung des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit e.V. hat am 12. März 2007 einstimmig einen neuen Vorstand gewählt. Den Vorsitz hat Frau Dr. Brigitte Reich, ... [mehr]

Foto: Prof. Dr. Klaus Hüfner Ehrenvorsitzender des Berliner Komitees für UNESCO-Arbeit

Generaldirektor der UNESCO zu Besuch in Berlin

(15.02.2007) Am 21. Februar 2007 unterzeichnen der Generaldirektor der UNESCO, Koïchiro Matsuura, und der Bundesminister des Auswärtigen, Frank-Walter Steinmeier, in Berlin das Sitzstaatabkommen für das ... [mehr]

Foto: Koïchiro Matsuura. Foto: UNESCO

Ausstellung: 35 Jahre Gemeinsame deutsch-polnische Schulbuchkommission

(12.02.2007) Die Ausstelllung des Georg-Eckert-Instituts "Schulbücher im Fadenkreuz von Wissenschaft und Politik: 35 Jahre Gemeinsame deutsch-polnische Schulbuchkommission“ wird am Montag, 19. Februar 2007 ... [mehr]

Grundbildung für Alle: Nicht nur ein Thema für Bildungsministerien

(20.12.2006) Entwicklungshilfe von unten: Berliner Freundeskreis unterstützt private Kindergärten und Schulen im Grasland von Kamerun „Education for All“ (EFA): Unter diesem Titel haben ... [mehr]

Foto: Der Berliner Freundeskreis besucht die AFFAMIR-Grundschule in Banock

Friedensuhr an Prinz El Hassan bin Talal von Jordanien

(09.10.2006) Der Berliner Friedensuhr-Preis wurde am 7. November 2006 an Seine Königliche Hoheit Prinz El Hassan bin Talal von Jordanien verliehen. Das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit ... [mehr]

Foto: Die Berliner Friedensuhr